まいどご贔屓に!!

リバQとは浅からぬ縁の講釈師、 甲賀リバQ斎 と申します。

この土日、あいにく風もありませんでしたが、かわりにひとつ、琵琶湖の歴史を講釈させていただきます。

さて、琵琶湖でウインドサーフィンをする者ならご存知の滋賀県は近江八幡市 牧公園、そのすぐそばに山があります。

あれは、現在は廃墟となり、竹や藪に覆われて、登るにもままならない状態ですが、実は、水茎 岡山城 ( みずくき おかやまじょう ) という、お城の跡なのでございます。

この周辺は、ちょいと前までは、全部が湖でした。

その湖の中にぽっかりと浮かぶ島、それがこの山でありました。

室町時代、最初は小さな館があるお城が建てられました。

その後、京都で前将軍との権力争いに破れ味方からも見捨てられて逃げて来た足利将軍を、ほんのちっぽけな領土しか持たず、しかも一度もいくさをしたことがない城主 九里氏と、領民がかくまったから、さあ、大変。

ついにあの殿様は気が狂った、こっぱみじんに追撃の幕府軍にやられてしまうと近江の人々に言われながら、城主と領民は、昼夜を徹して島を要塞化していきます。

完成したこの城は、「浮城」、「近江御所」、「岡山御所」とも呼ばれ、孤立無援の中、わずか五百名前後の兵で、攻めて来た前将軍を擁する幕府軍 七千名の軍勢と戦い、これを撃退します。(この時の幕府軍は、一説によると二万名ともいわれています。七千名については、間違いない数を示しました。この戦いで、幕府軍三千名が壊滅したそうです。)

その後も戦い続けること十数年、一時は京を奪回するも、最後は包囲されて、塩分不足で身体が崩壊していき、数百名の死者を出し落城、滅亡したという、悲劇の城です。

水茎岡山城がある山は、3つの山からなり、北端の小さな山を「頭山」、真中の大きな方の山を「尾山」、南端の一番低い山を「小山」といいます。

今を去ること2月11日、何を思ったかリバQは、このうち、標高約140メートル、牧公園の南に接している「頭山」を登ろうと思い立ちました。

山は藪だらけ。どこから登ればよいのかもわからない始末。

とりあえず、湖周道路沿いに坂道を上がり、頂上付近から、えいやっ、とガードレールを飛び越えて下へ。

すると竹やぶがあり、その中をしばし進みます。

その道を進むと、強烈な藪が。イバラも生えていて手に刺さる。

頂上付近の大きな石。建造物の基礎?

頂上の盛土部分

苦闘1時間、やっとたどり着いた頂上は、平らになっており、そこの中心よりやや北よりに、一段高い土を盛ったところがありました。

この山には、古墳が点在していたようで、おそらく、この高いところには、この地域の古代有力豪族の古墳なのでしょう。

文献によると、本陣は、「頭山」の頂上にあったとのことです。

幕府軍の大軍を迎え撃つ時、頭山の頂上に陣を敷いて足利義澄を据え、傍らに九里浄椿と、その盟友である伊庭貞隆が控え、足利将軍旗が頭上にひるがえって、劣勢の味方を鼓舞したと伝えられています。

中世のお城は、山を削ったり土を盛ったりして、その上に木造の館を建てて作られました。したがって、後のお城のように、立派な石垣や天守閣などはありません。

期待した景色は、雑木に邪魔をされて、よく見えず、残念無念。

さて下山。

いにしえに思いを馳せながら、彦根市内へと帰り、お好み焼き屋 「じゅう兵衛」に到着、車のドアをあけ、ふと、服のポケットを探ると、

な、無い、財布が無い。まさか、そんな、マジ、マジかよ〜っ!!

なんとリバQ、水茎岡山城のどこかで、財布を落としてしまったようです。

あわれ、リバQは、あちこちに電話をかけまくり、カード再発行の手続きをとるはめになりました。

2月14日、リバQは、失われた財布を求めて、ふたたび「頭山」に登りました。

手がかりは、前に登っている最中に撮ったデジカメ写真。

今回は、お供に 強力な相棒 「千吉」1950円 を連れております。

写真を頼りに前回と同じルートを登るリバQ。

あちこちに、足跡や、草木が折れているなど、リバQの通った跡が残っている。

むむむ、これは見つかるか?

土の斜面に千吉をぶっ刺し、千吉で藪をなぎ払いながら進むリバQ

頂上着。

期待に胸を膨らませるも、財布は見つからず。

はかなく揺れる南天の実を見つめつつ、リバQ、無念の落城でありました。

3月21日、リバQは、お城の中核であった標高約180メートルの「尾山」に登りました。

牧公園の向かい側、道路を渡ったところに老人ホームがあります。

そのやや南側に、「名勝 水茎の岡」との石碑があり、そばに、給水塔へ上がるコンクリート製の階段があります。

これを登ることしばし、切り立った崖が立ちはだかりました。

一直線に登るには、足場が悪いため、北側にある竹やぶの方へ回りやすと、つかまるにはベストな竹が、ぼこぼこ生えておりました。

これを、へいっち、ほいっちと、手かがりに上にたどり着くと、長大な土塁が。

土塁は東西に延びており、高さ約5メートル、長さ約100メートル。北風を防ぐ風よけの役割も果たしていたようです。

その南側は、一段低くなっており、おそらく防備の塀かなにかがあったとみられる平坦地がいくつかございました。

三角点に拾った棒を突き刺した後、来た道を一度戻って、湖の景色を眺めれば、北側に沖ノ島や長命寺が見えます。

滅亡した九里一族は、ここで何を見ていたのでありましょうか。

帰りは、南面を下るリバQ。

雑木地帯から竹やぶ地帯に突入、悪戦苦闘しつつも、無事、下山と相成りました。

名勝と歌われた、水茎の岡ですが、

現在は無残にも、湖周道路が「頭山」と「尾山」の間を貫き、山は藪だらけ。

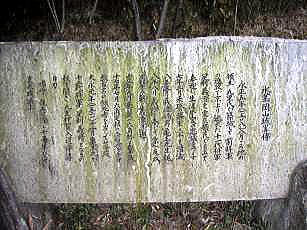

その湖周道路の「頭山」側に、工事の罪滅ぼしのためか、

たたりを恐れてか、ぽつんと石碑があります。

それには、こう記されております。

水茎岡山城畧傅

永正五年(1508)八月

この地の領主 九里氏が築城して

前将軍の進攻で京より逃れた

十一代将軍足利義澄を

家臣領民ぐるみで奉迎し生涯不変の忠誠をつくす

七年三月 来攻の幕軍三千を壊滅

八年三月 義澄 嫡男 亀王丸生誕

八年八月 義澄を奉じて京へ反攻

出撃の朝 義澄 急逝

十三年九月 来襲の六角勢を撃滅

十七年七月 六角定頼の奇襲を受け、数百名の餓死者を出して落城

大永元年(1521)十二月

亀王丸が十二代将軍 足利義晴となるの報を聞き、

九里伊賀入道浄椿 自刃

嗚呼 恨みは深し十三年にて

哀れ城滅ぶ

城主 九里氏は、堅田水軍と並んで二大水軍とよばれた水軍を擁していました。

しかし、水軍とはいっても、擁する船は、20人乗りの船が10艘程度だったようです。

また、頭山の湖側に竜神を祭った小さな神社がありますが、現在、ご神体とされている岩は、実は追撃の幕府軍を迎え撃った時に、八艘の船を隠していた「八艘隠し岩」という岩です。

さらに、石碑の中で、幽閉中の城主 九里浄椿 (くのり じょうちん)が自刃しておりますが、

これは、奉じていた足利義澄の遺児である、幼い亀王丸が、将軍になったため、すべてが終わったことを悟った末での自殺でした。

当時は、敵が味方に、味方が敵にと、都合によってころころ変わり、誰を信じれば良いか、わからなかった時代、

九里氏のように、最後まで己の主君と奉じた相手に忠誠を尽くしたのは、きわめて珍しい例であったと言われております。

以上、リバQ大探検のお話もめでたく?終了とあいなりました。

ではでは、また、風の吹かない週末に。

(そんな日は無いほうが良いと?まあ、たまにはよいではござりませぬか。)

(^^;;

完

他の日の日記は、「目次へ」のボタンをプッシュ!!